学歴・経歴

日本の新生児医療を立ち上げた先達の一人、三宅廉先生がはじめた病院で生まれたわたしが、のちに新生児医療を志すようになったのは不思議な縁だと感じています。

小学校3年までは尼崎市の武庫南小学校に、4年からは西宮市の鳴尾北小学校に通いました。長野県小谷村の真木共働学舎で夏休みを過ごし、さまざまな障がいとともに生きる人たちと、助け合って自給自足の小さな社会の一員となる経験から、お互いに支えあって暮らす私たちの社会のあり方を実体験から学びました。

サッカーを始め、チームは西宮市で三位になりました。

六甲学院で心身ともに鍛えられました。長島愛生園でのボランティア活動では、病気と健康と人生の意味を考えました。多感な思春期にはとがっていた時期もありましたが、粘り強く支えていただいた恩師と、今も続く仲間ができたことに感謝しています。

自転車にはまり、通学だけではなく、時には六甲山最高峰に自転車で登りました。

岡山大学医学部に進学し、院内感染に関するイベントを開催し、医療の問題で社会とつながり、地元メディアで大きく報道されました。阪神淡路大震災では、医療ボランティアチームの一員として、ひびの入った長田区の保健所で活動しました。支えを必要とする人々と支えたいと参集している人々をつなぐために「しくみ」を創ることの重要性を実感しました。

日本文化に触れたいと、茶道部に入り、部長も務めました。家元が主催する学校茶道体験論文で入賞し、利休ゆかりの裏千家今日庵に招かれました。学校茶道指導者認定や許状もいただいました。

大学卒業後は、淀川キリスト教病院での小児科やホスピスでの研修に始まり、瀬戸内海の島々や中国山地の村の病院から、都市部の中核病院まで経験して、小児科専門医となりました。日常診療に取り組む中で行った研究で博士号(医学)も取得しました。

小児科医として忙しい毎日を送り、病院に一週間連続して寝泊まりすることもありました。

もっと大きな世界が見てみたいと、オーストラリアに渡り、小児科医として診療に従事しました。人口密度の低い地域での医療や、飛行機やドクターヘリを使った救急医療の活動、ネパールをはじめとする途上国での診療支援を経験しました。このころから制度や文化がいのちやくらしに影響を及ぼすことを強く感じるようになりました。

ネパールのヒマラヤに点在する村から数日かけて歩いて病院を訪れ受診する患者さんや、カメラを向けると一斉に集まる笑顔の子どもたち、銃を抱えて走り回るテロリスト集団、道の真ん中から動かない牛たちなど、途上国の現状を実感しました。

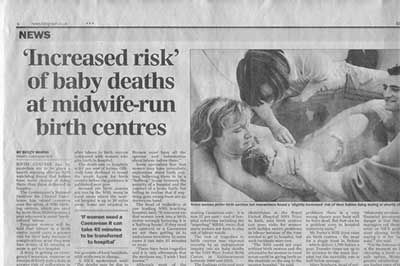

人々のいのちやくらしに大きく影響を及ぼす社会の制度や政策を勉強したいと考え、ロンドン大学の大学院に入学しました。膨大な量の勉強についていくのは大変でしたが、充実して楽しいと感じられる毎日でした。卒業前から市場主義的手法でもなく、社会主義的手法でもない「第三の道」を標榜したブレア政権肝いりの保健省の組織に就職し、科学的根拠と市民参画を基にした政策作りに関わりました。関わった政策では国の保健政策を大きく変え、成果を上げて、新聞にも大きく取り上げられました。こんな経緯もあって、英国小児科学会からフェローの称号をいただきました。

イギリスでの経験は一冊の本にまとめました。

「イギリスの医療は問いかける 良きバランスへ向けた戦略」

いたるところに緑豊かで広大な公園があり、美しい街と公園を歩くことが休日の過ごし方となり、新しい物を次々と買うのではなく、歴史のある古い物を直しながら大切に使い続けることの心地よさを感じました。

日本のために働きたいという気持ちから帰国し、大阪府立母子保健総合医療センターでの大阪府の母子保健業務を端緒に、世界保健機関への出向、東京大学大学院医学系研究科准教授など経て、国立成育医療研究センター政策科学研究部長として、厚生労働省をはじめ、国内外のさまざまな行政機関とともに、研究と政策を繋げる仕事に携わりました。出産前後の女性たちを支えるための産後健診制度の設立や、こども虐待や事故予防のための死亡事例検証制度、医療計画や診療報酬制度を念頭においた全国各地の医療提供体制の構築、バングラデッシュにおける市民グループ形成政策や、モンゴルでの母子手帳導入など、さまざまな分野で活躍する専門家とのネットワークにも恵まれて、幅広い政策策定を経験することができました。根拠に基づく政策策定の推進のためにコクランジャパンも設立しました。

知ってほしい“産後のうつ”~92人自殺の衝撃~|NHK サイカル

コクラン日本支部が始動‐根拠に基づく医療推進へ|薬事日報

医療をはじめ社会保障の負担が大きくなる中、持続可能な保健や福祉制度をどのように創っていくのかについて考え続け、その成果を一冊の本にまとめました。

産後うつへのサポートでは国立成育医療研究センターがある世田谷区と連携して政策策定をしました。市民参加型の先進的な区の取り組みを間近に見て、市民参画の重要性を再認識しました。

本をまとめる過程で、持続可能な社会保障は世界との関係性やグローバルの視点が必要であることを痛感し、再び海外に戻りました。国連人口基金で、国連職員としてアジア太平洋地域の少子高齢化関連政策を担当することになりました。日本より急速に進んでいる少子高齢化への対応を迫られるアジアの中進国で、国家の基本戦略を策定する経験しました。ブータンの奥地で子育てや高齢化の悩みをお聞きし、国連会合では人口問題への対応で連携を訴えるという充実した毎日でした。

病んでいる社会と活力のある社会の違いを考えるとき、ひとの病いのしくみと社会の病いのしくみに共通したものがあることを痛感し、国連勤務時代に共同通信社で連載した記事を一冊の本にまとめました。

任地として住んでいたタイ・バンコクでも大好きな自転車で通勤を続け、国連内に自転車で通う仲間のサークルが立ち上がりました。

新型コロナウイルス感染症流行頃から、国連でも働き方が変わり、地元阪神間とタイ・バンコクの二つの拠点で暮らすようになり、緑豊かで美しい宝塚に永住することに決めました。地域でさまざまな活動をしている市民グループの活動に触れ、原点に返り、市民が集まって、自分たちのまちを良くしていく活動の大切さを改めて感じました。2023年に国連は退職して拠点を宝塚のみにして定住し、大阪大学大学院医学系研究科の特任教授として、高齢者の孤立死や青少年の自殺などの研究をすすめ、ソフト面・ハード面両方での環境作りがよい住み心地を創るために必須であることを認識しています。

宝塚でも大好きな自転車で走り回っています。武庫川の河川敷や西谷のきれいな里山風景の中、自転車で駆け抜けると心と体が癒され活力が湧いてきます。最近は下手の横好き、ゴスペルも始めました。

著書

ひとの病いと社会の病い

この本は医師であり、国連など、国内外で活動してきた著者(森 臨太郎)が、日本の各地域とともに、イギリス、オーストラリアや多くの開発途上国の社会政策の現場で政策研究、立案、導入、実線にかかわった経験をもとに、医師としてのひとのからだへの見方と、政策の専門家として社会への見方を対比しながら説明したものです。

持続可能な医療を創る

安い医療費で高い健康水準を維持してきた日本。しかし今、少子高齢化で財源は逼迫し、医師は過重労働で疲弊し、問題は山積している。その一方で、医療にもグローバル化の波が押し寄せている。状況に対応した医療制度をつくり直すにはどうすればよいのか。多くの先進国・途上国の医療の現場を見てきた著者が具体的に提言する。

イギリスの医療は問いかける

ブレア政権時に保健医療改革が行われた英国。その渦中で周産期・小児医療の臨床医として、また政策担当者として英国医療に携わった経験をもつ著者が、感じたこと、考えたことを率直に綴った。特に英国の診療ガイドラインの作成過程にみられる方法論や医療者と国民の関係は、今後の医療のあり方を考える上で参考になる。最終章では、日本の医療を改善するための具体策を提言する。